先日わたしが参加しているDAOのプロジェクトの一つ、NFT分野で第一線の活躍している株式会社RAKUICHIの甲斐義和さんのお話を聞く機会があったのでその内容をまとめたいと思います。

NFTマーケットプレイス 楽座

株式会社RAKUICHIが運営しているNFTマーケットプレイス楽座はアニメのセル画をNFT化していて、その購入体験ができます。

楽座は「アニメは日本が誇る天下の文化財である。」という考えの基に2021年5月にプレオープンしました。

現在日本の方針としてデジタル田園都市国家を目指しており、株式会社RAKUICHIの代表の甲斐義和さんはデジタル田園都市国家のプロジェクトに参加しているということです。

楽座はアニメの評価を上げて制作者にも還元する

日本のアニメ業界といえば今や世界的にも人気があり、地球の裏側に行ってもドラゴンボールを知っている人がいたり、日本のアニメ映画監督は世界でも評価されています。

海外から日本へアニメを目的として訪れる人数多くいます。

そうしたアニメを作っている人は、アニメーターと呼ばれています。

現在はデジタル化が進みアニメの創造する過程もデジタルで完結していますが、以前は実際に一枚一枚絵を書いていました。

それは約1秒間の映像に8枚から20枚程度の絵を書く作業というものがありました。

その絵をセル画と言い、多数のセル画を用いてアニメが完成します。

しかし、現在もアニメーターの人からよく言われることは、やりがいのある仕事であるけれど給料が見合っていないということが問題視されてきました。

そしてさらには、一昔前まで完成したアニメのセル画は創造過程の産物でしかなく、廃棄されることもありました。

アニメーターの方々は創作の方へ特化していて、そうした技術に付加価値をつける方向へとするようなことはできませんでした。

現在のデジタル技術により、楽座のマーケットプレイスでは以前は製造過程の産物とされていたセル画を、NFT化をすることによりコアのファン層を含め、世界中の投資家の人々から注目を集めています。

楽座のマーケットプレイスでは、現在のデジタル技術によりセル画をNFT化にして担保にすることで、 NFTの市場価値が上がればクリエイターの人々にも還元をして行けるWin-Winの関係を築こうとしています。

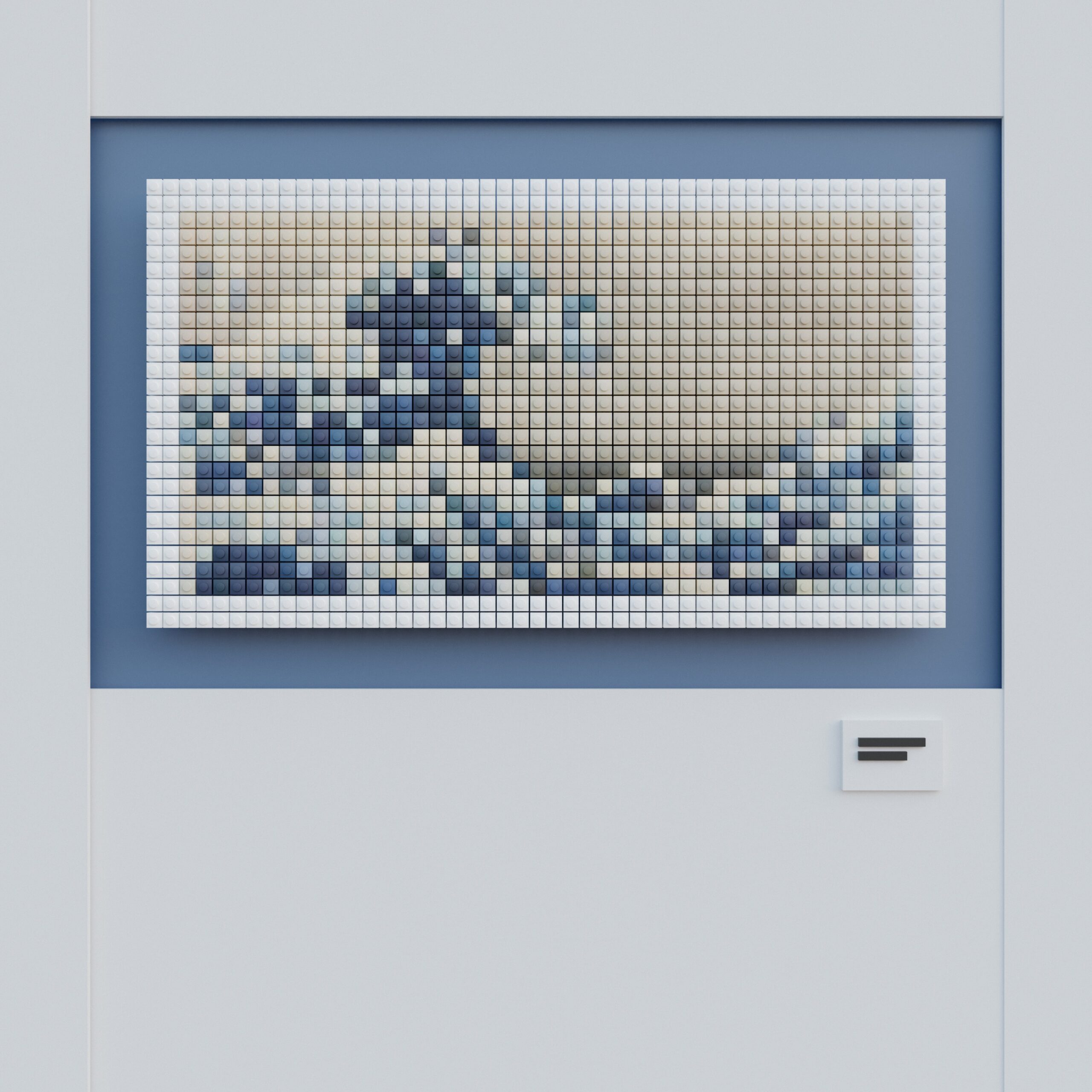

セル画と浮世絵の共通点

現在日本の文化で世界から注目されているものにアニメがあるということを書きましたが、もう一つ浮世絵も注目されているものであります。

その代表的なものの一つに新円にも使用が決定されている葛飾北斎の富獄三十六景などがあります。

実はセル画と浮世絵には共通点があります。

それは現在のアニメクリエイターのように、絵を書く人たちは創作に集中をしていて、当時はそれに付加価値をつけるということをしませんでした。

一つの例として、浮世絵は当時は一枚そば一杯買えるぐらいの値段で交換をされており、当時の日本の人たちはそれに高い価値を見出す事はしませんでした。

しかし浮世絵を見た海外の貿易商人たちは、それを国へ持ち帰りました。

そして現在では、当時持ち帰った多くの浮世絵がアート作品として海外の美術館に展示されています。

日本のセル画の価値が世界的にも認められた

2000年にアニメのセル画をフランスのルーブル美術館が芸術として認めました。

それからアニメのセリフが投資対象として売買されるようになりセル画も市場間で活発に交換されるようになりました。

今までは創造過程の産物としていたセル画も制作過程にも価値を置くことで完成されたものが経済的な価値を生むだけではなく、製作途中の価値であるプロセスエコノミーとして認められていくものになっています。

今後はデジタル技術の普及によりアニメ制作などもAIと人間はほとんど大差のないものになるかもしれませんが、デジタルではないリアルなものの価値を担保するというのも必要です。

楽座についてもっと詳しく

楽座は現在は有楽町のマルイに実店舗おいて、セル画の展示を行っています。

他にも田町にあるプルマンホテルでセル画の展示を行うなど企業とのコラボも行っています。

下記のリンクは楽座のホームページを載せておくので見てみてください。

TOP │ 楽座 │ RAKUZA MARKET PLACE

むすび

インターネットの技術は日々発展しておりAIは今後私たちの生活に欠かせないものとなり、その技術は今後の第四次産業革命になると言われるように今後の産業分野において重要な技術です。

NFTはインターネットのWEB3.0と言われる分野で、日本のNFT分野で活躍している甲斐義和さんは現在27歳で株式会社RAKUICHIの代表です。

27歳というとAstar Networkの渡辺創太さんなども、同い年の企業家ですが、若い人でもビジョンを持って行動を起こしている人をみると、若いながらも尊敬の念を持ちます。

甲斐義和さんが言っていたのは、日本のコミュニティは世界からも注目されていると言われていました。

一昔前の鎖国をしていた江戸時代には、一部海外の貿易商人以外取引がなく、ほとんど日本の自国だけで経済が回っていたのを考えてみると、日本は世界とは違う独特な雰囲気を持つ国柄なのかもしれません。

そのようなコミュニティの力が、これからのWeb3.0の時代には必要とされています。

そして、一人一人の力を認め合うことで、より良い結果を生み出せるのかなと感じました。

最後まで読んで頂きありがとうございます。